【MRPコラム①】MRP(資材所要量計画)の活用方法とは?(全6回)

MRP(資材所要量計画)とは

生産管理システムを導入する時、非常に重要なモジュールの一つに、MRP(資材所要量計画:Material Requirements Planning)があります。顧客からの受注や、需要予測などの需要情報に応じて、「必要なものを」「必要な時に」「必要な量だけ」、購入、製造するための計画を意味しています。MRPにより過剰在庫や、欠品を防ぎ、生産性を向上させていきます。

MRPという管理手法は1960年代にアメリカで誕生し、1970年代に急速に広まりました。更に1980年代になるとMRP2という管理手法が誕生しました。MRP2は、「製造資源計画:Manufacturing Resource Planning」の略で、生産設備や、人員、コスト等の生産リソースの情報を考慮した上で所要量計画を立案することができます。

本コラムでは、MRPの基礎から始まり、MRPを有効に活用するポイントを6回に渡ってお伝えします。

目次[非表示]

MRPの基本的な考え方

身近な例(夕食のカレーライスを作る)で資材所量計画を立案してみます。

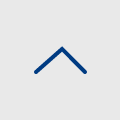

まず、カレーを作るにはレシピが必要です。製造業ではBOM(部品表:Bill Of Materials)といいますが、ここでのポイントは製造する順序を意識して親子の関係を整理することです。これを「ストラクチャー部品表」といいます。カレーのストラクチャー部品表を以下に示します。

カレーライス1皿を作るのに、ご飯1合、カレー200mlが必要、カレー200mlを作るのに、カレールー1ピース、玉ねぎ1/2個・・・、水200mlが必要です。製造現場では作業者が全ての製品のレシピを覚えているわけではありませんので、事前に部品表として親子関係を整理し、それぞれいくつ使うのかという数量情報を設定しておく必要があります。

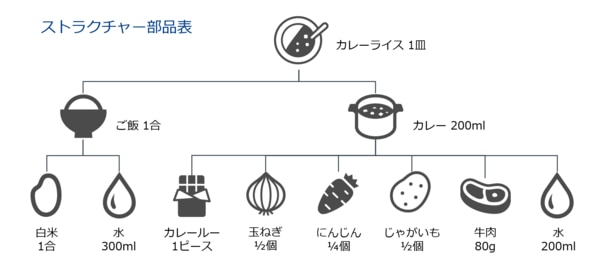

では実際に今日の夕飯でカレーを作りましょう。この家族はカレーライスが大好きな4人家族です。全員がおかわりをするので8人前を作ります。製造業では生産計画にあたります。生産計画は最終製品の場合もありますし、中間品の場合もあります。例えば、カレーを作り置きするような時です。

今日の夕食にカレーライスを8人前作ることにしました。次に確認するのは在庫です。冷蔵庫を確認すると白米、にんじん、じゃがいも、冷凍庫にはカレーがありました。家庭での冷蔵庫の食材管理も難しいと思いますが、製造業の在庫管理は経営に直結します。正確な在庫把握とコントロールが重要です。

在庫を確認したら、足りない食材を買いに行きましょう。小売店の食材には販売単位量(最小の購買量)があります。例えば白米はグラム単位では売っていません。2kgや、5kg、10kg単位で売られています。製造業では手配基準として管理されています。仕入先との関係もありますが、手配量は購入単価、納入リードタイムも関係していますのでバランスが重要です。

** バルク品:ひねったら水が出る水道のような使用量によって料金が発生するもの

これで資材所要量計画を立案する準備ができました。

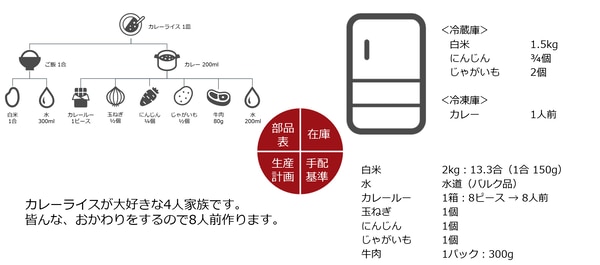

カレーのレシピに従って、カレーライスを8皿作るのに必要な食材を計算していきます。

まず、ご飯8合に必要な白米は冷蔵庫にありますので購入しません。(水はバルク品)

次に、カレー8人前ですが、カレーは冷凍庫に1人前ありますので7人前作る必要があります。このように構成の上位レベルから順番に必要量(総所要量)と在庫引当て後の必要量(正味所要量)を計算していくことを「レベル・バイ・レベル展開」といいます。

カレー7人前作るにはカレールーが7ピース必要です。しかし、カレールーの販売単位量は1箱8ピースですので、カレールーを1箱(手配量)購入します。

同様に計算して、玉ねぎ4個、にんじん1本、じゃがいも2個、牛肉2パックを購入します。

この例では夕飯のカレーライスを作るために今日、買い物に行って、今日、作るので時間軸を考慮していませんが、実際の工場では部品・原材料の購入リードタイムや、製造リードタイムなど様々な時間軸を考慮する必要があります。

このようにMRP(資材所要量計画:Material Requirements Planning)では、部品表、生産計画、在庫、手配基準などをもとに、総所要量→正味所要量→手配量を計算して最適な手配(「必要なものを」「必要な時に」「必要な量だけ」)を実現します。

MRPを有効に活用するには

今回は身近な例でMRPの基本的な考え方を紹介しましたが、実際に導入して有効に活用するためには、以下のポイントがあります。

①基準情報(部品表、手配基準、工程情報など)

②生産計画(販売計画、需要予測、補充計画など)

③在庫管理(下限/上限、コントロールなど)

④実績収集(MRPの土台、リアルタイム、デジタルの活用など)

⑤業務プロセスの変革(限界の解消など)

次回以降のコラムでそれぞれのポイントについてご紹介していきます。