【MRPコラム⑤】MRP(資材所要量計画)における「実績収集」の重要性(全6回)

MRP(資材所要量計画)有効活用のポイント

前回のコラムではMRPにおける在庫管理についての考え方や、在庫の管理プロセスの設計、運用の注意点について紹介しましたが、MRPを実際に導入して有効に活用するためには、以下のポイントがあります。

①基準情報(部品表、手配基準、工程情報など) ←MRPコラム②

②生産計画(販売計画、需要予測、補充計画など) ←MRPコラム③

③在庫管理(下限/上限、コントロールなど) ←MRPコラム④

④実績収集(MRPの土台、リアルタイム、デジタルの活用など) ←今回ご紹介

⑤業務プロセスの変革(限界の解消など)

今回は、MRPにおける実績収集のポイントについてご紹介します。

目次[非表示]

実績収集について

MRP(資材所要量計画:Material Requirements Planning)では、部品表、生産計画、在庫、手配基準などをもとに、総所要量→正味所要量→手配量を算出して最適な手配(「必要なものを」「必要な時に」「必要な量だけ」)を実現します。

この時、現場の作業が必ず手配計画通りに行われるなら実績収集は必要ありません。しかし、現実には計画通りにいく作業もあれば、計画通りにいかない作業もありますので、MRPで出力された計画と実績の差を次の計画にフィードバックするためには、実績収集は欠かせない機能になります

実績をタイムリーかつ正確に把握できなければ、どうなるでしょうか?

欠品が発生したり、在庫が発生したり、不良が発生し続けたりして利益を大きく圧迫することになります。

MRPを導入して成功する(儲かる)ためには、タイムリーで正確な実績収集を実現しなければいけません。実績収集は、MRPの土台と言えます。先ず、このことを管理者だけではなく現場の作業者も十分に理解する必要があります。

実績収集データと運用設計

MRPで最適な手配計画を立案するために必要な実績データは、先ずモノの動き(「何を」「いつ」「いくつ」「どうしたのか」)に関するデータです。

具体的には、受入実績、入出庫実績、製造実績、不良実績、出荷実績などがあります。この時、タイムリーに正確な実績を収集することは重要ですが、できる限り作業者の手間を少なくする必要があります。(実績入力は付加価値を生み出しません)

そこで、実績収集の運用設計では、以下の点に注意します。

①実績収集のタイムラグ

指示と実績の差異を吸収するのは次の指示で行います。従って次の指示までに間に合うように実績を入力する必要があります。やみくもにリアルタイムに実績を入力するのではなく、指示に合わせてタイムリーに実績収集を行います。

例えば、日単位でMRPを回すのであれば、その日のうちに実績収集を行えば良いわけです。

②入力の手間

「何を」「いつ」「いくつ」「どうしたのか」の全てを入力することは非常に手間が掛かります。

バーコードや、QRコード、RFID(Radio Frequency Identification)などを活用して簡単な操作で実績を入力したり、生産設備からの信号や、センサー、カメラなどを活用して人手を介さない実績収集の方法を検討する必要があります。

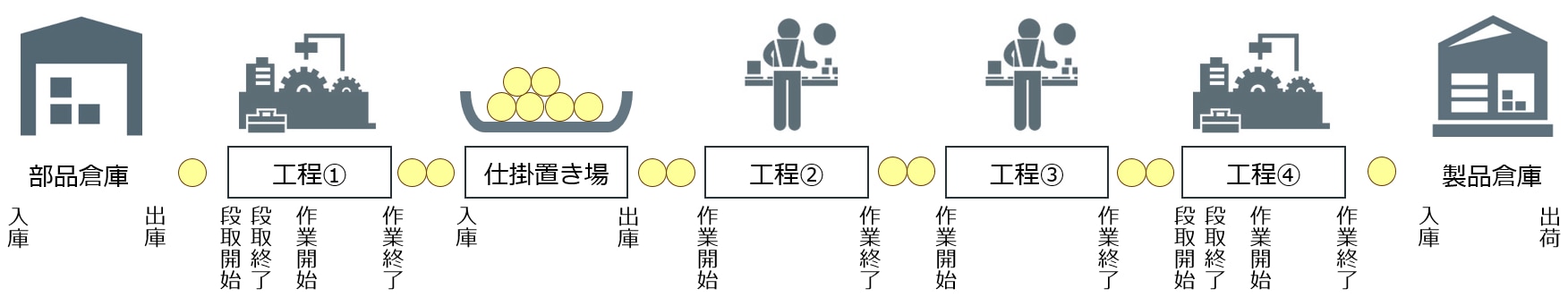

③製造工程の設定

製造工程を細かく分けすぎることによって実績収集に掛かる手間が増えることがあります。逆に大きすぎることによって指示と実績の差異をタイムリーにフィードバックできないこともあります。

例えば、日単位にMRPを回すのであれば、1日の内に作業が終わるように製造工程を分けるべきです。

④実績収集ポイントの設定

倉庫や、製造工程などの入出庫実績、製造実績などを収集しますが、指示通りに行われるのであれば実績を収集する必要はありません。また、製造実績や、不良実績のバラツキが小さい時は見なしで投入部品の出庫実績を計上することができます。

このように製造特性から、みなし計上できる実績は収集ポイントから外しても構いません。ただし、棚卸などで在庫の確認、調整を行う必要があります。みなし計上する場合には、ストラクチャー部品表が必要です。

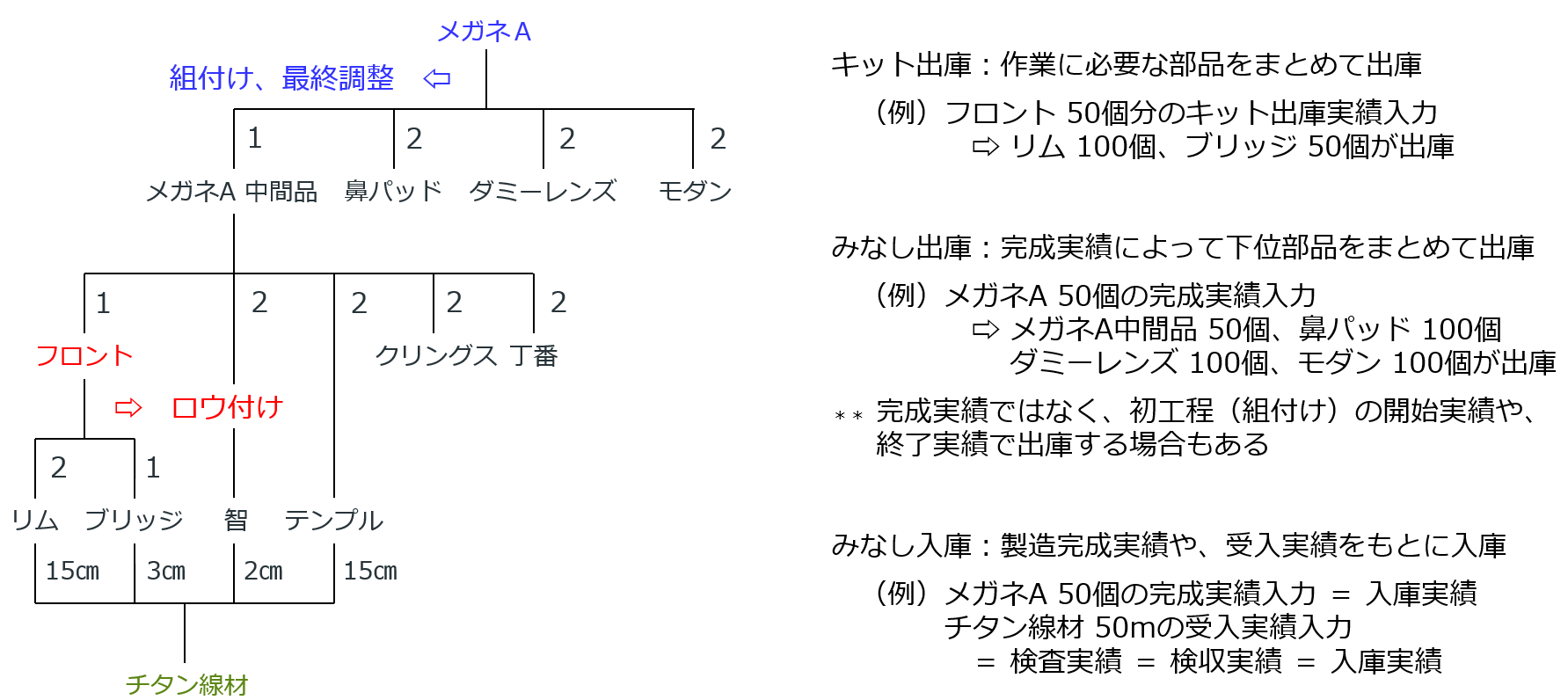

以前の回で取り上げたメガネを例にして、みなし入出庫をみてみます。

メガネAのストラクチャー部品表による「みなし入出庫」

このように、MRPの運用や、製造工程の属性、作業者の入力工数の手間などを十分、考慮して実績取集システムを構築する必要があります。

現場改善と基準情報の適正化

ここまではMRPで出力された計画と実績の差を次の計画にフィードバックするための実績収集について説明してきました。これを「MRP運用のための実績収集」といいます。

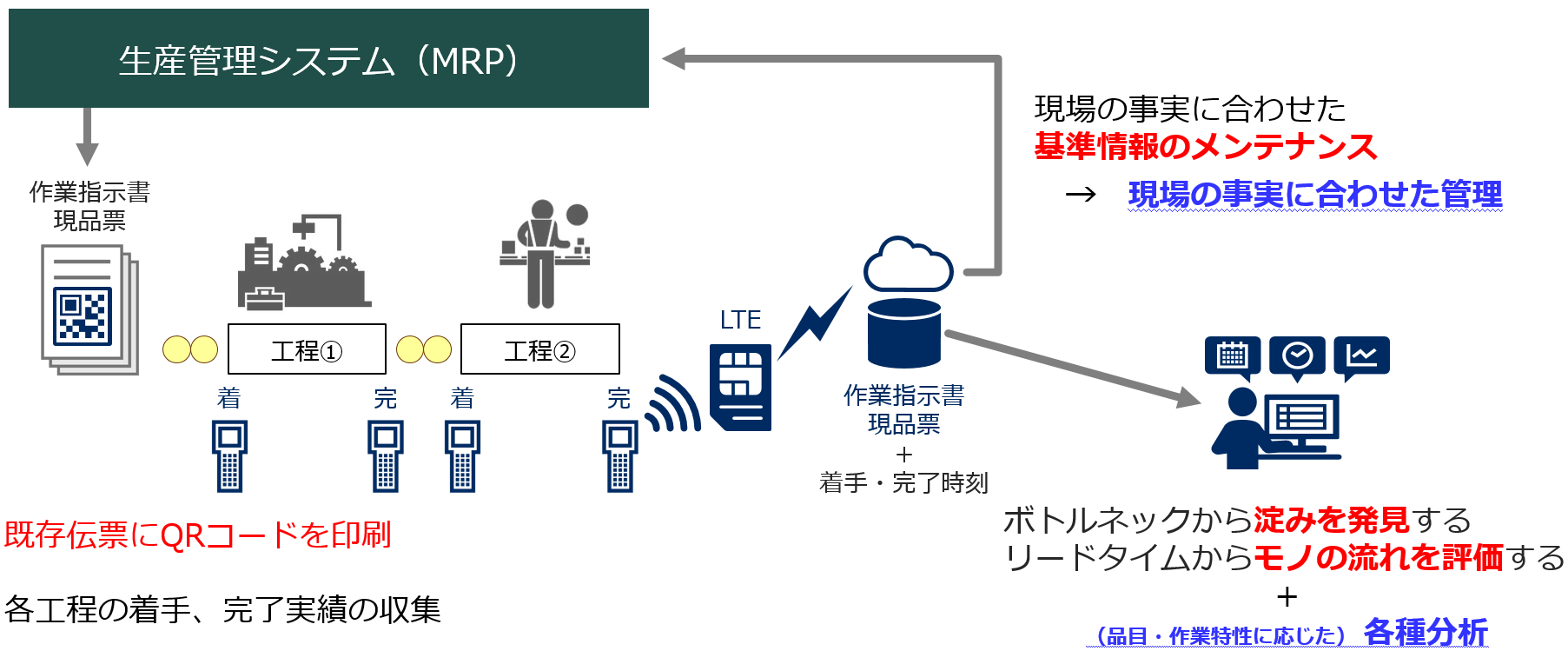

「【MRPコラム②】MRP(資材所要量計画)における「基準情報」の考え方とは? 」でも紹介しましたが、モノづくりの現場では常に改善活動が行われています。改善結果を基準情報に反映するためには、リアルタイムな流れの見える化が必要です。モノの流れや、設備稼働状況、作業者の動線、作業分析など事実情報を見える化した上で現場改善を行うと共に、事実に基づいた基準情報のタイムリーな更新を行う必要があります。

リアルタイムな流れの見える化で重要なデータは、「時刻情報」です。具体的には、入出庫時刻、段取開始/終了時刻、作業開始/終了時刻、設備稼働開始/終了時刻などです。これを「生産性向上のための実績収集」といいます。

これらの実績情報は、現場改善、基準情報の更新、原価管理などで活用されるもので、MRPの運用において必ずしも必須という訳ではありません。また作業者の入力の手間からシステム化が後回しにされることが少なくありません。

しかし、MRPを導入して成功する(儲かる)ためには必須のシステムなので段階的に導入することをお勧めします。

MRPと切り離した実績収集システム

MRPシステム導入時に、「MRP運用のための実績収集」と「生産性向上のための実績収集」の両方を導入できれば良いのですが、一般的には「MRP運用のための実績収集」のみが導入されることが多いようです。後からMRPシステムを改造すると大きな工数が掛かりますし、本番移行のリスクも大きくなります。そこで既存のMRPシステムと切り離した導入をお勧めします。

ここで、ひとつの事例をご紹介します。

既存のMRPシステムから出力される作業指示書や、現品票などの既存伝票の情報をQRコード化して印刷します。これを各工程の着完のタイミングで読み込んで着手/完了時刻を収集します。安価なwebカメラなどを使って自動で読み込むことによって作業者の手間を省きます。

収集した作業指示書や、現品票の情報と着手/完了時刻からモノの流れや、設備稼働状況、作業分析を行い事実に基づいた現場改善を行い、基準情報の更新を行います。

他の簡易な方法として実績収集ボタンを活用する方法があります。着完のタイミングでボタンを押し、着手/完了時刻を収集します。MRPの作業指示/実績データと着手/完了時刻データを時系列に整理し、分析します。

実績収集は、MRPを導入して成功する(儲かる)ための土台です。デジタル化技術を活用して現場の作業者に負担を掛けない実績収集システムを構築して下さい。

MRPを有効に活用するには

今回はMRPにおける実績収集についての考え方や、運用設計、システム化の注意点について紹介しました。

MRPを実際に導入して有効に活用するためには、以下のポイントがあります。

①基準情報(部品表、手配基準、工程情報など) ←MRPコラム②

②生産計画(販売計画、需要予測、補充計画など) ←MRPコラム③

③在庫管理(下限/上限、コントロールなど) ←MRPコラム④

④実績収集(MRPの土台、リアルタイム、デジタルの活用など) ←今回ご紹介

⑤業務プロセスの変革(限界の解消など)

次回は、⑤業務プロセスの変革(限界の解消など) のポイントについてご紹介していきます。

生産管理システム「Factory-ONE 電脳工場」紹介ページでは、製品資料の他に、導入事例インタビューのホワイトペーパー、アセスメントレポートのサンプルもダウンロード可能です。ぜひご利用ください。

【バックナンバーはこちらから】